CGBoxの一部の記事にはアフィリエイト広告が含まれております。

【Blender3.0】初心者が一日で家をつくってみた

こんにちは。

今回は、Blenderを使い始めて1年が経過した筆者が、これまでに身につけた知識と技術を総動員して1日チャレンジを2回やってみた様子をおとどけします。

一日チャレンジといっても24時間まるまる使ったわけではなく、実際の作業時間は7時間もないので、かなりライトな内容です。

筆者はBlenderを触り始める前はまったく3DCGにかかわったことがなく、本当に知識も技能もゼロの状態でした。

そんな私でもこれくらいのものはできるようになったよ、というのが、少しでもどなたかの参考になればうれしく思います。

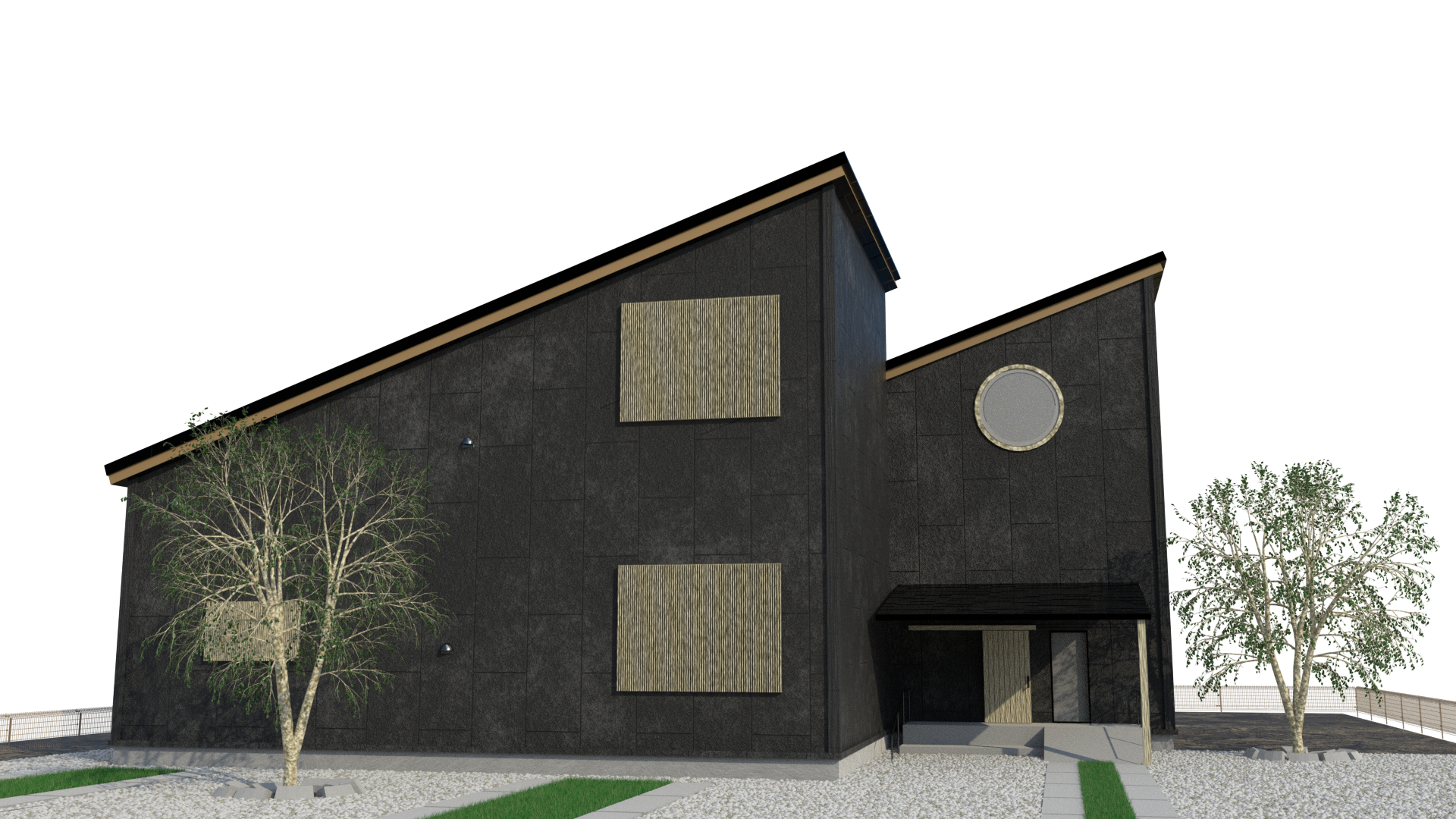

和モダンな雰囲気の家の外装デザイン

今回は静止画を作ることにしたので、外装と内装を別々に、それぞれ1枚ずつ作っていきます。

まずは外装のほうからです。

筆者は最近は建築パース等をBlenderで制作する仕事にも関わらせていただいているので、家の外装は何度か作ったことがありますが、1日で完成させたことはありません。

果たしてどんな結果になるのでしょう…??

レイアウト決め:30分

お仕事で作らせていただく家の場合は、細部のデザインから全体的な雰囲気まですでに決まっていることがほとんどですが、今回はそこから自分で決めなければいけません。

それで、家の外観の画像をたくさん集めながら、構想を固めていきました。

実際の物件であれば予算や構造の強度なども考えたデザインにする必要がありますが、今回はそこまでは考えません。

外側だけそれっぽく作れればよしとします。

外壁は黒いサイディングで、屋根は少しきつめの傾斜をつけた片流れというデザインが気に入りました。

それだけだと無機質な印象ですが、白木のルーバーや円窓、作る時間があれば植栽で、和の雰囲気をそえられたらいいなあと思います。

モデリング:2時間

全体的にシンプルな形状のものが多く、モデリングはそこまで難しくありません。

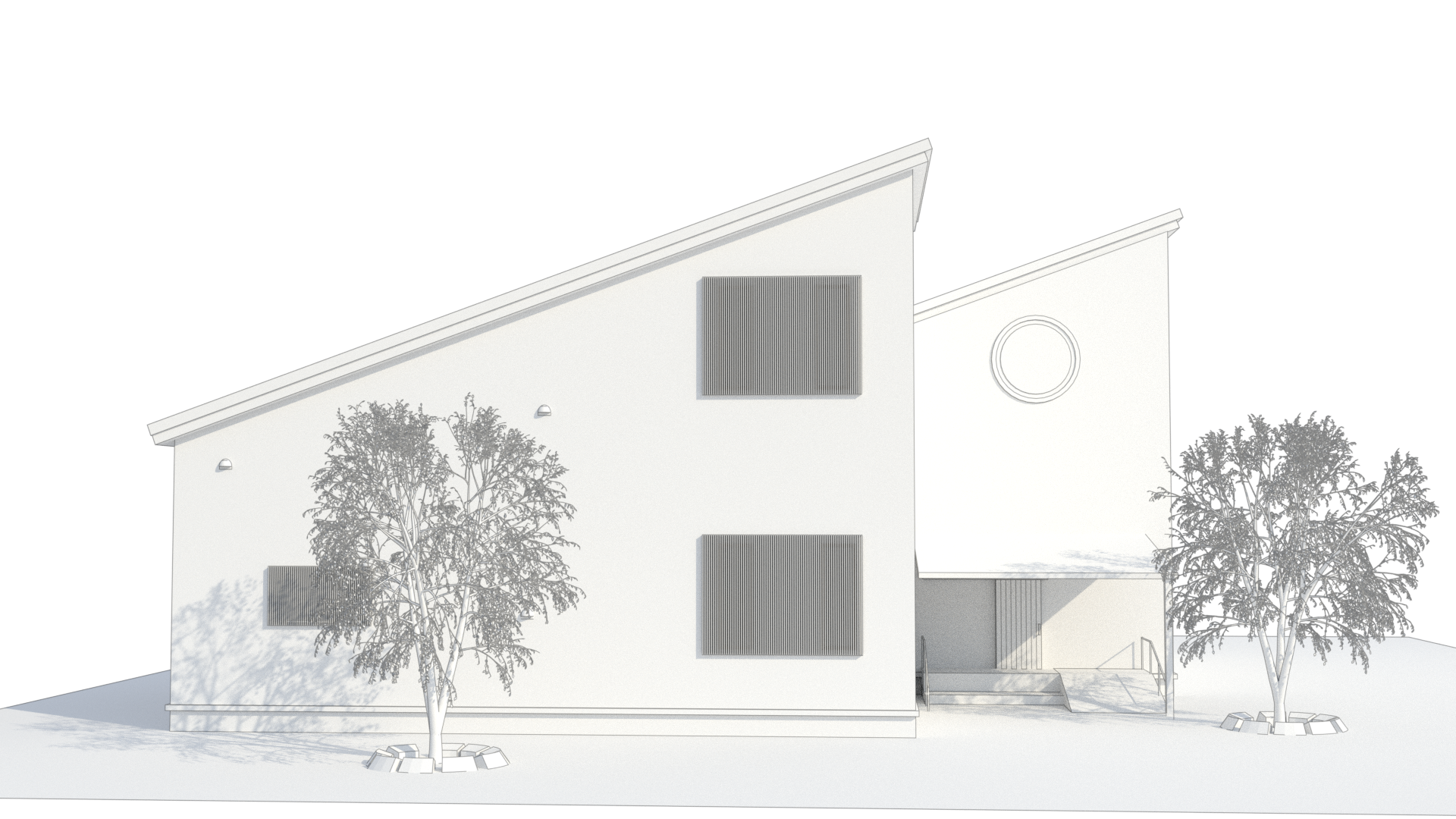

これは作業開始から一時間くらいでレンダリングした画像です。

微調整はテクスチャを付けた後で、全体のバランスを見ながらやっていくので、この段階ではまだ粗削りです。

構想をかなり固めてからモデリングに入ったつもりでしたが、それでもああしようかこうしようかといろいろ迷っている間に、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

無料アドオン Archimesh

建設系のアドオンはいくつもあるのですが、私は Archimesh を一番使っています。

Archimeshは家をモデリングするのをとても簡単にしてくれるアドオンで、壁や天井や階段、キャビネットなどの家具や、カーテンや照明といった、家の基本的なパーツをさくさく作ることができます。

たくさん項目があるのですべて紹介しきれませんが、今回の外装の制作では、円窓以外の窓と中につけるシェードカーテンをすべてこのアドオンで生成しています。

窓の種類は Rail Window (引き違い窓)にしています。

ショートカットNキーで開くプロパティシェルフの中で、大きさやタイプ、テクスチャや取っ手の有無などを調整することができます。

モデリングする代わりに数クリックするだけだし、そのうえテクスチャもある程度つけてくれるし、あとから微調整するのも簡単だし…無料で使えるのが申し訳なくなるほどのアドオンです。

このアドオンの使い方について詳しくは、以下の動画などを参考にしてください。

無料アドオン Sapling Tree Gen

こちらは木を数クリックで作成できるアドオンです。

たくさんの項目があり、数値を変えることで枝の形や長さを変えて、リアルな木を作っていくことができます。

今回は用意されているプリセットの中から white-birch(白樺) を選択して使用しました。

葉っぱも既製の六角形のものです。

このアドオンについては以下の記事や動画を参考にしてみてください。

無料アドオン Import AutoCAD DXF format

今回は使っていませんが、家のモデリングには必須なアドオンだと思いますので簡単に紹介しておきます。

これはdxfの図面をインポートできるようになるアドオンで、dxfデータがカーブオブジェクトとしてシーンに追加されます。

うまく読み込めないときは、dxfの形式を一番古い2000年版に変換して、インポートの時の設定項目をあれこれ変えてみてください。

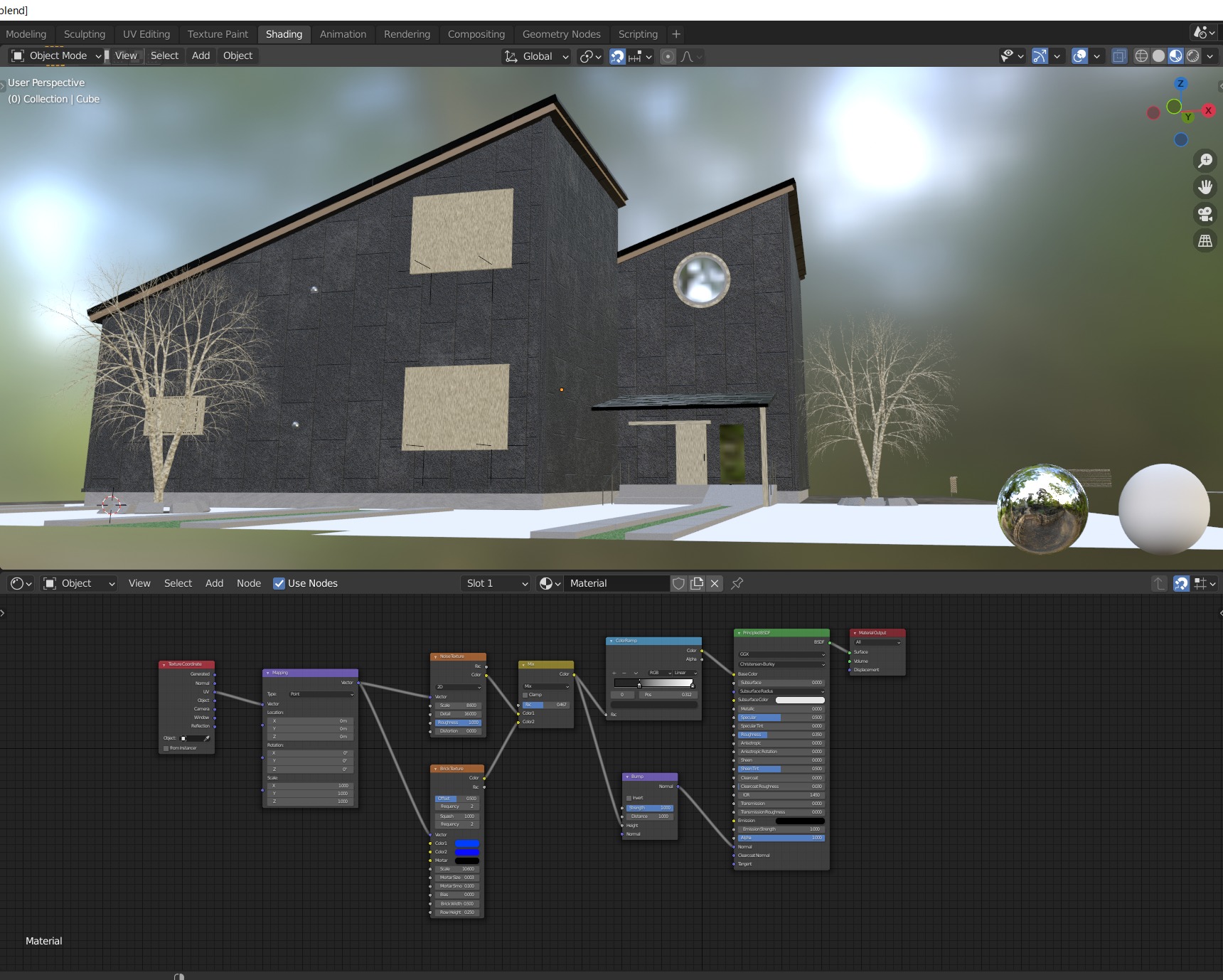

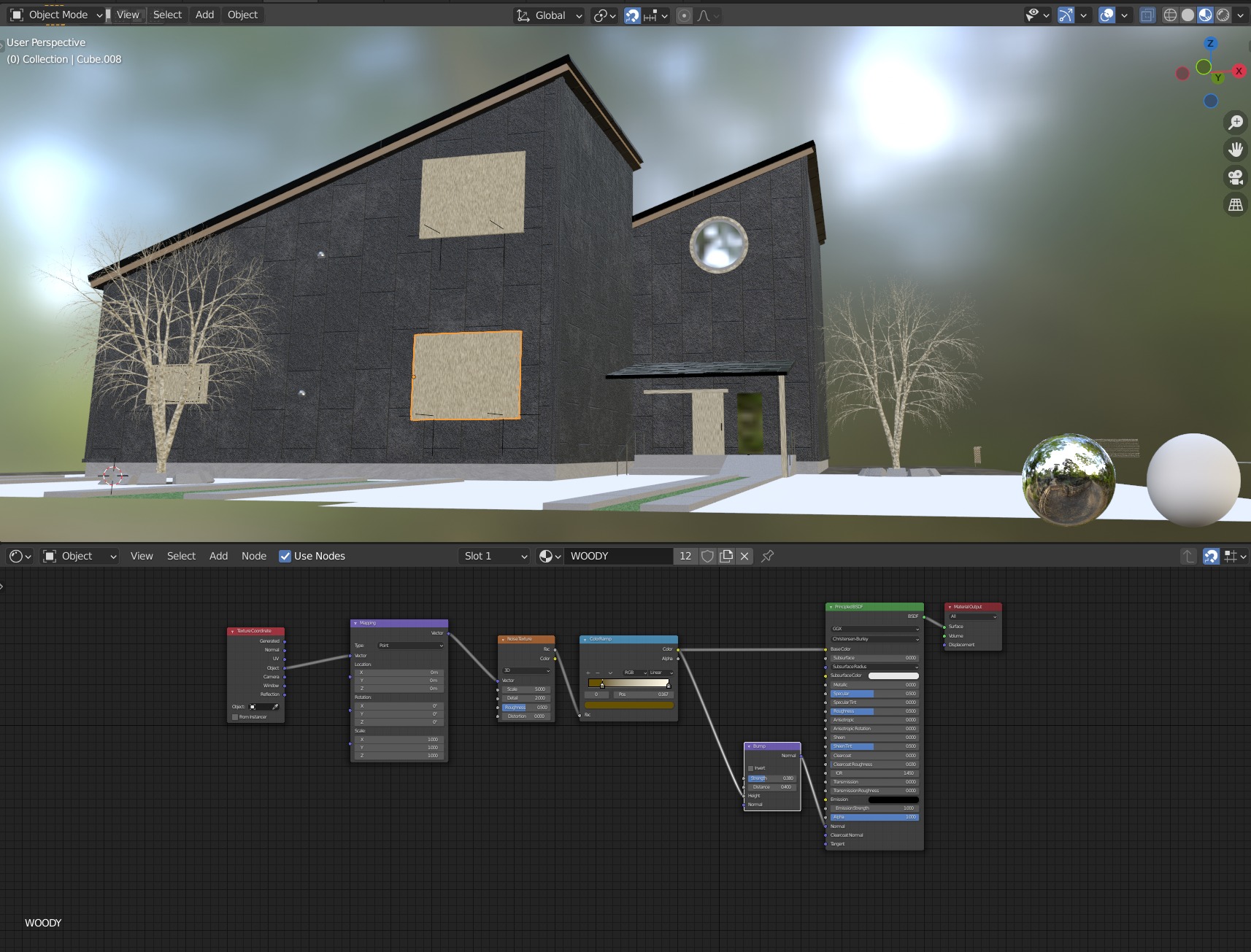

テクスチャ、細部の微調整:3時間

今回は、テクスチャはほとんどノードで組みました。

メインのサイディングはレンガテクスチャとノイズテクスチャを入れています。

色は黒に近い濃グレーで、わりとざらっとした質感で作っています。

屋根はガルバリウム鋼板をイメージして少し光沢があるメタリックな黒です。

白木っぽいテクスチャはカラーランプで色を決め、ノイズテクスチャで木目を出すようなノードを組んでいます。

芝生と玉砂利を平面に対してヘアーで作ります。

玉砂利は、少しずつテクスチャや形を変えて4粒だけモデリングしたものを ヘアーとして大量に増殖してあります。

芝生のほうはブラウン運動の値をほんの少し入れることで草っぽいシルエットになりました。

意外なことにレンガテクスチャがいい仕事をしてくれて、色のばらつきが調整しやすいです。

今回画像テクスチャを使用したのは、白樺の葉っぱの部分だけです。単純な六角形なので、マッピングで背景透過した葉っぱの画像をうまいことはめこんで、それっぽく見えるようにしています。

最終結果

そんなこんなしているうちに、時間が来たのでレンダリングした結果がこちらです。

オブジェクト40個ほどで構成したシーンになっています。

気に入ったところ

全体的な色の雰囲気などは、まあまあ想定した通りのものができたかなと思います。

改良したいところ

庭石(木の根元を囲むように置いている石)のモデリングが終わっていなかったり、玄関のところをタイル張りのようなテクスチャにしたかったのに間に合っていなかったりします。

庭も玉砂利の切れ目が見えていますが、玉砂利と土の地面の境目に木のタイルなどを置いたり、もう少しいろいろな植物を置いたりしてみたいです。

…ほかにも気になるところはいろいろありますが、いったんこれは置いておいて、内装のほうに移っていきます。

デザイナー物件風の内装コーディネート

ここからは外装とは別の日に、部屋の内観を作ってみたときの作業記録です。

レイアウト決め:30分

こちらもまずは参考画像をいろいろ見るところから始めます。

外装と同じく、ベースはシンプルで無機質で、でもところどころにかわいらしさや遊び心が見えるようなデザインが好きです。

外装を作ったときに屋根を片流れにしましたが、その家の2階にある部屋のイメージで考えました。

天井は少し低めで斜めになっていて、床は無垢フローリング、壁はコンクリート打ちっぱなしに。

開放的な部屋というよりは、自分だけの秘密基地のような雰囲気を出したいです。

外装を作った時の反省を活かして、自分にとって作りやすいテクスチャのものを中心に考えてもいます。

モデリング:4時間

大きめの棚、棚に並べる本、窓、窓におろしたブラインドなどを先述のアドオンArchimeshでさくっと作ります。

PCデスクは電動昇降デスクをイメージした形で、座面がかなり高めのスツールを合わせています。

PCデスクと反対側の壁は趣味のゾーンで、ピアノやギターなどを置きました。

ほかにもこまごましたものをたくさん作っていきます。

オブジェクトの数は120くらいになりました。

テクスチャ:2時間

床のフローリングはレンガテクスチャ、コンクリ壁はノイズテクスチャで本当に簡単に作ります。

オリヅルラン的な観葉植物はテクスチャペイントで、直接描き入れて色を付けました。

今回はライトオブジェクトを置くのではなく、電球を放射のマテリアルにして全体をライティングしています。

時間内に終わりそうもなかったので、途中で画角を調整して、レンダリングするものを減らしたりもしました。

最終結果

気に入ったところ

こちらも全体的な雰囲気は最初の計画通りになりました。

特にPCデスクとスツールは、自分がいま一番欲しいものをカタログ通りの寸法で作って、作業が楽しかったです。

改良したいところ

床に円形のラグを敷く予定でしたが、ヘアーの設定に手こずって時間をかなり使ってしまい、途中であきらめてしまいました。

窓にシンプルな白のブラインドをかけましたが、これも木のブラインドにするか、少し彩度がある色のシェードカーテンなどにすれば、もう少し完成度の高い画になったような気がします。

家作成に便利なアドオン

最後に家作成に便利なアドオンをいくつか紹介してきます。

Procedural Building Generator

「Procedural Building Generator」は、単純な形状で複雑な建物をモデリングできるアドオンです。

押し出したり、傾斜を作成したりすることで自動的に様々なアセットが反映されていきます。

反映される元データとしては、5種類の建物とアセットパックが付属します。

Buildings Generator

「Buildings Generator」は、簡単に都市部のビルを生成できます。

ビル群を作成することもこのアドオンを使えば簡単にできます。

また何階建てか設定することも可能です。

都市の背景などを作りたい人におすすめのアドオンになります。

その他にも家作成に関するアドオンはいくつかあります。

他のアドオンも知りたい人は以下の記事を参考にしてみてください。

まとめ

この一年、ぼちぼち自分のペースでBlenderの勉強をしてきました。

これからBlenderを始めようと思っておられる方は、来年の今頃には、この記事に載っている作品よりは良いものを作れるようになっていると思います。

私自身は、今回この企画で、まだノードについて分からないことがすごく多いこと、自分で最初から最後まで作品を作り上げる経験があまりないことを改めて実感しました。

今年の課題の一つにしたいと思います。

では、最後までお読みいただき ありがとうございました。

2022年が皆様にとって良い年でありますように!